実感国語1年生、2022年度最終授業!

11月の開講から早いもので4か月。

初回の授業時に子供たちに聞いた「一番好きな教科は何ですか?」という質問に対して、全員が口を揃えて

「算数!」

と言った時を思い出して思わず笑ってしまいました。(マナビのマキバとして嬉しいのやらなんやら笑)

子供たちとも一緒にあのときは国語嫌いだったよねと振り返って懐かしんだ最終授業でした。

変化したのは子供たちの「国語」への意識

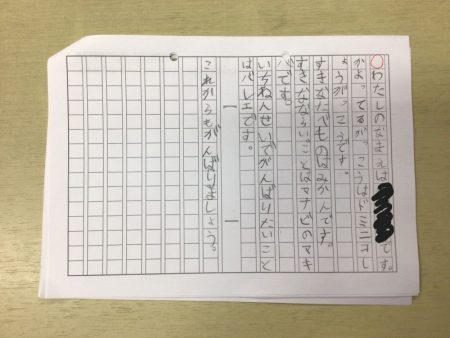

最終回では自己紹介文に取り組んでもらいました。が、これ、実は初回授業時にも取り組んでいます。

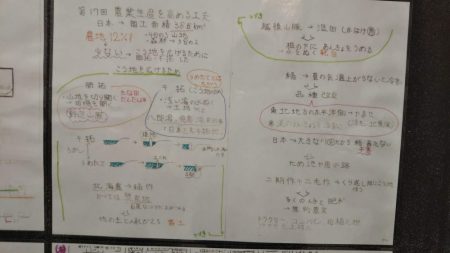

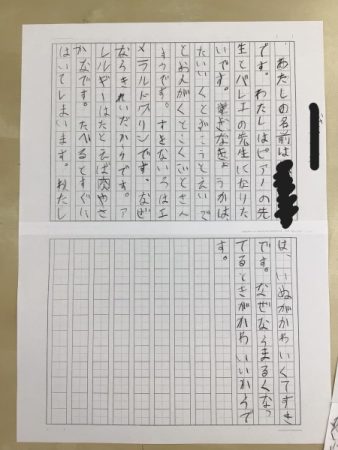

4か月でどれくらい変わったのか、まずは子供たち自身にも感じてもらいたく、同じテーマで取り組んでもらいました。ちなみに、初回の作文がこちら ↓

「作文を書くよ」と言えば「えー」と言い、「最低限この情報はいれよう」と言うとそれだけで完結。そんな状態だった初回の自己紹介文ですが、4か月後の今では

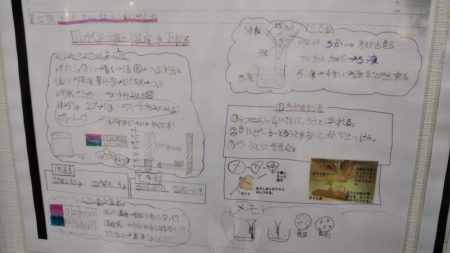

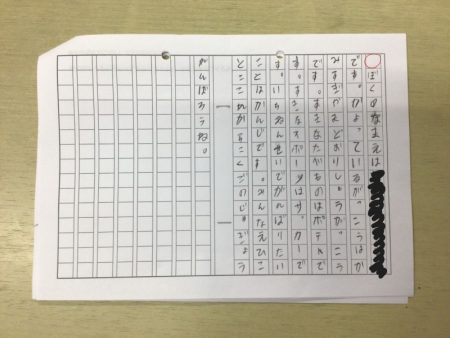

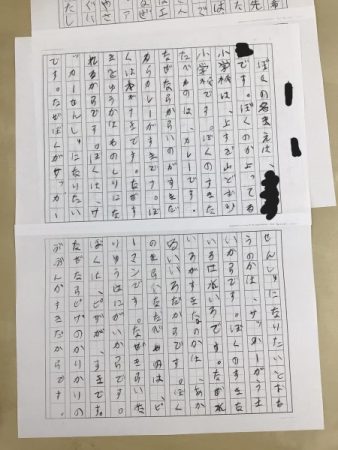

ご覧の通り。よくよく見るとまだまだ直していかないといけない部分はありますが、この成長ぶり。

「先生、2枚目までいっていいの?」「足りなかったらどうするの?」

「理由とか、くわしく書いていいの?」

なんと全員が2枚目まで突入(時間があればもっと書けたそうです笑)。子供たちの取り組む姿勢がまず変わっています。書くことや話すことを授業の中で繰り返し、国語に対するマイナスイメージが払拭されてきた証拠ですね。

マナビのマキバが提供するもの

残念ながら塾に通い、文章を読み、問題を解くだけでは国語力は伸びません。幼児部の授業の中でもお話ししている通り、子供たちが言葉を一番キャッチするのが会話です。だからこそ家族とのやりとり、学校での交友関係、塾で第三の大人とのかかわりが不可欠なのです。マナビのマキバが提供する実感国語ではそういった言葉のやりとりを大切に、会話から読み取る、文脈から読み取るための感覚的な部分を磨いていきます。

2022年度も楽しい時間をありがとうございました。

2023年度も心待ちにしております!