~実感国語3年生、紙芝居を創る~

3年生の実感国語。

なにやら今週はみんないつもよりわくわくしている…?

そう!だって今週は待ちに待った紙芝居づくり!

前回授業で取り組んだ『ふるやのもり』の紙芝居をつくります。

紙芝居というと、私が子供の頃は小学校などでも週に一回地域のボランティアの方々が読み聞かせに来てくれたものですが、今では沢山のコンテンツの中に埋もれてしまっているように感じます。

そんなこともあってか子供たちは興味津々!

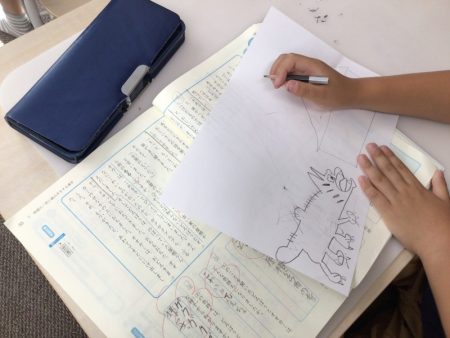

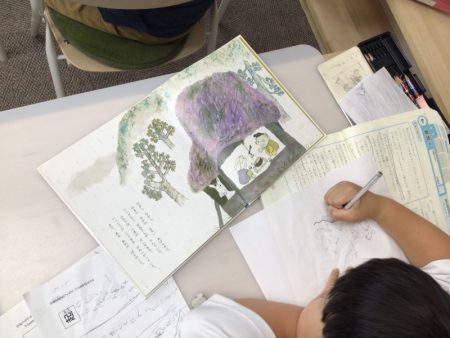

絵が不得意!と言い張る子たちも資料を使うなどして一生懸命制作に励みます。

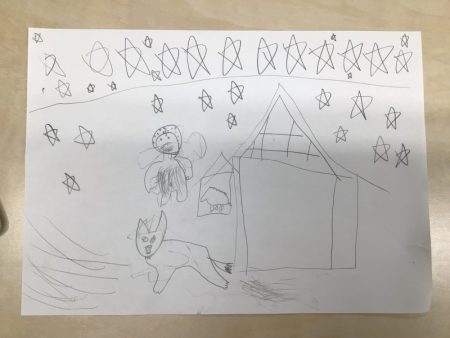

ダイナミックなオオカミ、迫力があります。

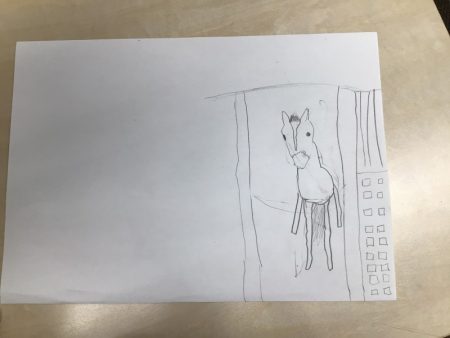

馬屋を知らなかったのにここまで描けるとは…

さて、どこの場面でしょう?星がでているのはお話を読んで「夜の場面だ!」と思ったからだそう。

絵本も参考にしました!それぞれの味があるオオカミ、素敵です。

「おじいさんとおばあさんを描くのが難しい!」人物を描くことにも挑戦してくれています。(棒人間じゃないだけでも十分素晴らしい…)

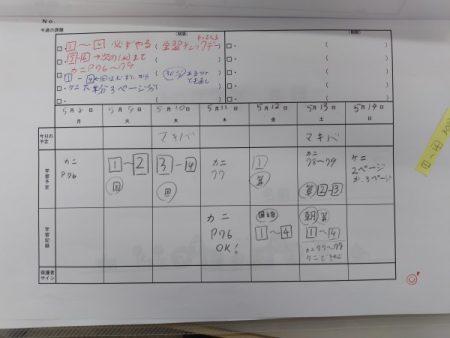

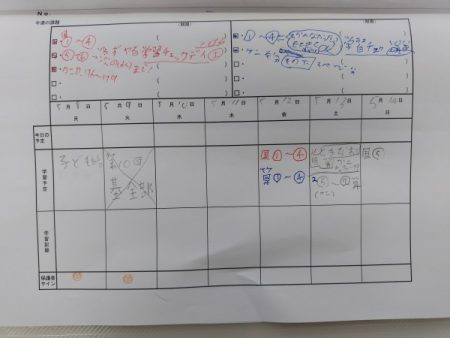

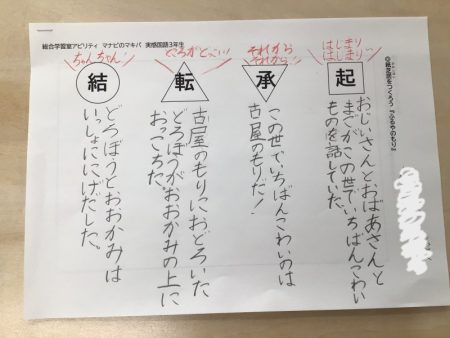

3年生、起承転結で話をまとめてみる

紙芝居で「場面」を考えるにあたり、物語に欠かせない「起・承・転・結」についてもお話ししました。物語をざっとまとめる、というところでお話の要約に近いですね。長文読解などでも話の幹を掴むうえで必要になってくる考え方の1つです。

起承転結だけではわかりづらいので、一言プラスしてみました (笑)

仕上がりが大変楽しみです!

来週はいよいよ画用紙に清書。一生懸命描いたものが色づいていくことでより完成度の高い作品になることでしょう!

それではみなさまお楽しみに~

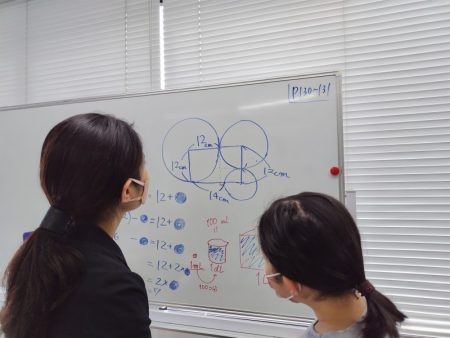

一人で黙々やるも良し

一人で黙々やるも良し 先生に質問するも良し

先生に質問するも良し 教室内には他の仲間も

教室内には他の仲間も