『速読講座』を通し、読む力だけでなく、理解力・記憶力・処理能力を鍛えます。

こんにちは![]()

教室長の佐田です![]()

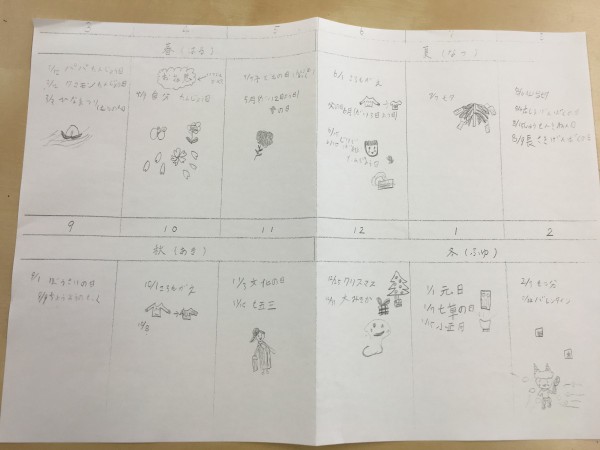

今日は「速読」のお話です。

マキバ教室では、40名近くのお子様が速読を受講し、速読力や処理能力を鍛えています。

速読=速く読むことを鍛えるのですか?と聞かれることが多いのですが、速読講座では、読む・読み解く事はもちろん、さまざまなカリキュラムを通し、視野を広げて処理スピードを上げ、学習全体の効率向上を促しています。

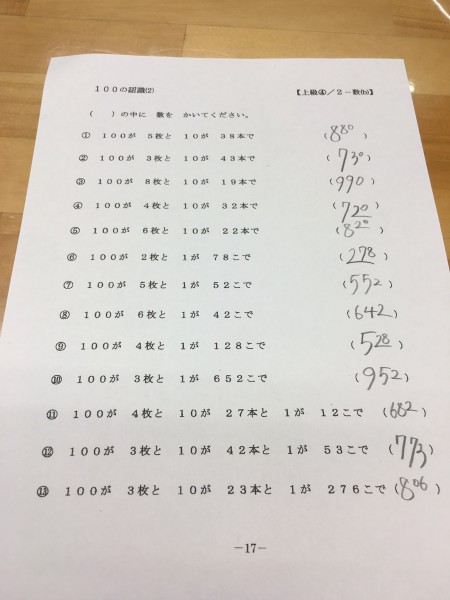

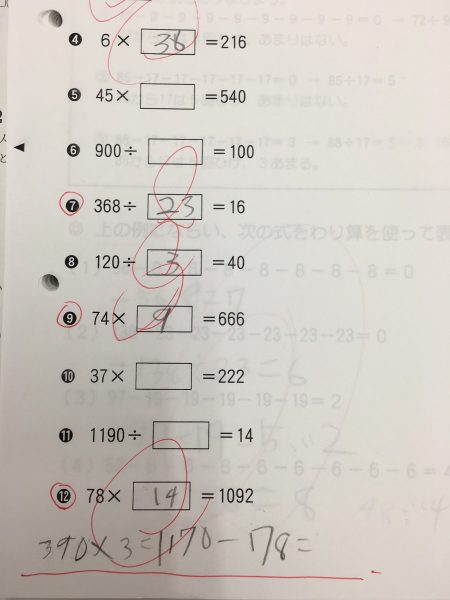

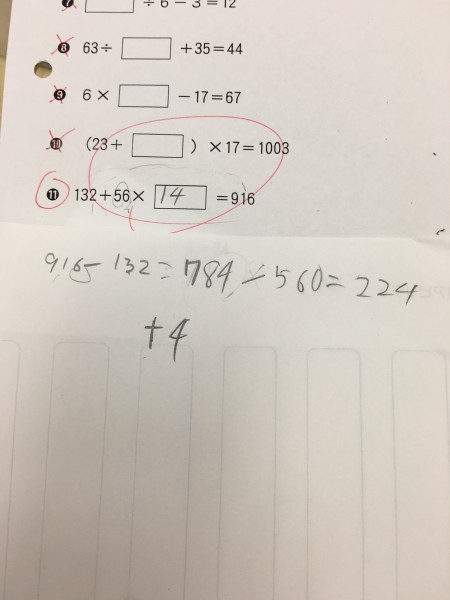

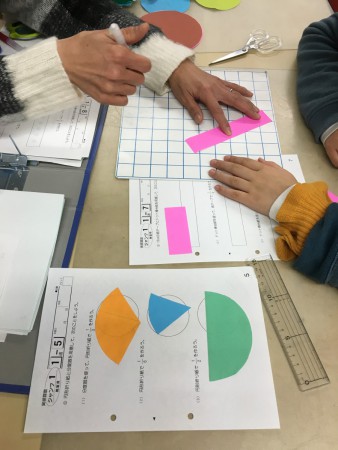

今月、みんなが頑張って取り組んでいるのが「速解力チェック」です。

これは短文形式の問題が10問出題され、その内容に対する問題に答えていきます。

速く正確に解くことで、読書速度だけでなく理解力・記憶力、そして処理速度を向上させます。

これは、「読む速度」「解答速度」「正解率」などにより毎回得点がつくのですが、「先週よりも高い得点を取る!」ことを目標に、問題に熱心に取り組んでくれています。

自己記録を更新すると、教室に張り出されるため、みんな一生懸命です。

速読を始めた頃には、文章を読むことに時間がかかったり、その内容を記憶することが出来ずに解答を間違えてしまったりということが多かった生徒たちも、

半年、1年、2年と続けることで、読解力の土台となる全体把握力や理解力を鍛えられ、

文章を読むコツを体得してきているため、高得点を取れるようになりました![]()

![]()

小学校3年生では、読書速度や処理速度が上がり該当学年の問題では簡単になってしまっているため、中学受験用問題に挑戦する生徒も増えています。

最近の入試問題では難度の高い文章が出題され、かつ記述・論述形式の問題が出題されることが多くなり、さらに精度の高い読解力が求められます。

これから2020年の入試制度改革に向けて、この傾向は強まっていくことでしょう。

ぜひ、早いうちに『速読』を身に付けたいと『速読講座』にご興味がある方は、体験したいとお声がけくださいね。

3人とも、いとも簡単に解いてしまいます。

3人とも、いとも簡単に解いてしまいます。