共通テストから見えてくること

こんにちは![]()

今年の共通テストでは、数学の問題が難化したと話題ですね。

文章量が多かったため、数学的な内容の難化ではなく、国語力と処理力の難化だったのではないかという意見もあるようです。

今回の数学の問題が適切だったか否かについてはさておき、長文から素早く的確に内容をつかみ取る力が求められているということは間違いないところではないでしょうか。

実際、社会に出てからは必要な情報は映像からではなく様々な文章から得ることの方が多いですよね。

では、その力をつけるためにはどうしたら良いのでしょうか。

読むスピードを上げることも1つですが、今日は読み直しをせずに1回読んだだけで内容を理解する。という点について考えてみたいと思います。

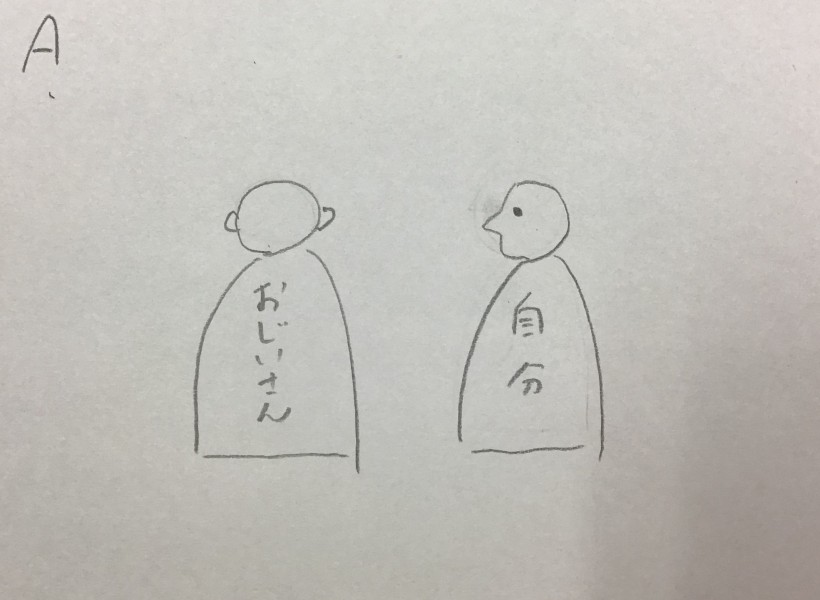

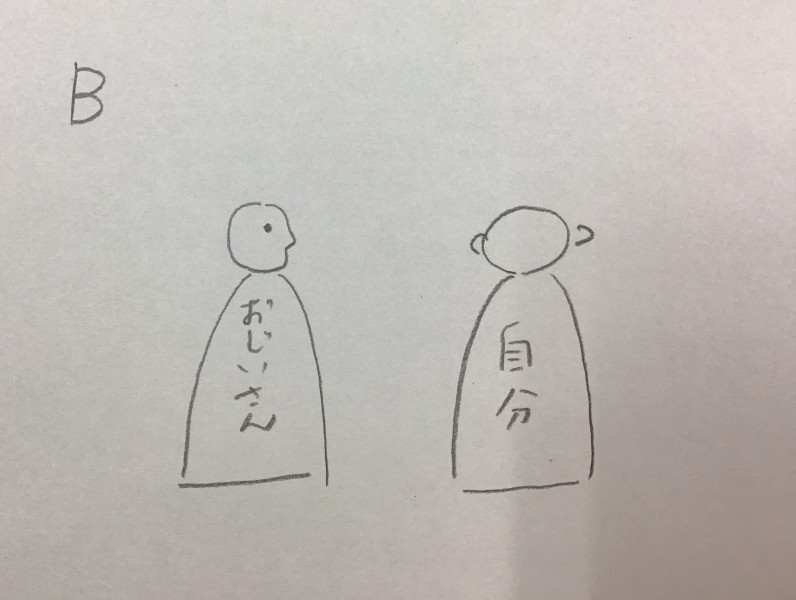

A:おじいさんが目の前にいる。

B:おじいさんの目の前にいる。

AとBではおじいさんの後の「が」と「の」違いしかありませんが、

Aでは、自分からおじいさんは見えているが、おじいさんから自分が見えているかは不明です。

Bでは、自分からおじいさんが見えているかは不明ですが、おじいさんからは自分が見えています。

たった1文字の違いで状況が全然異なってきますね。

また、

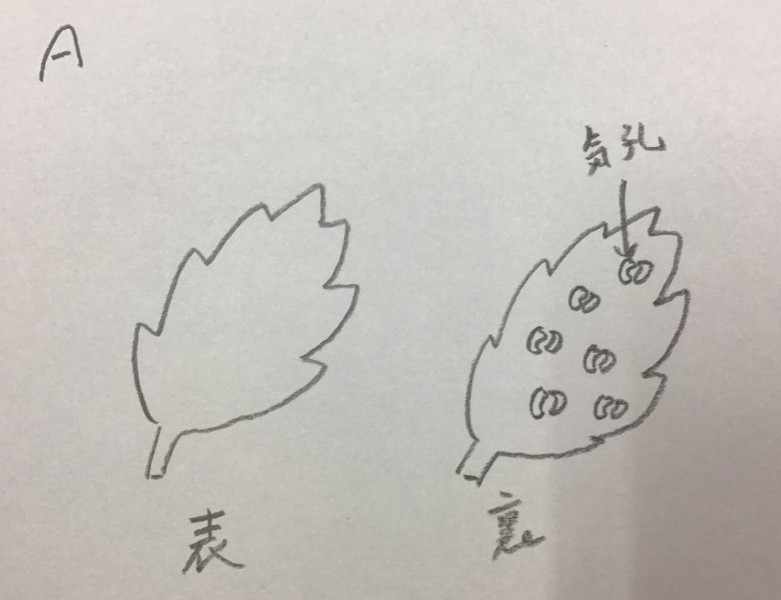

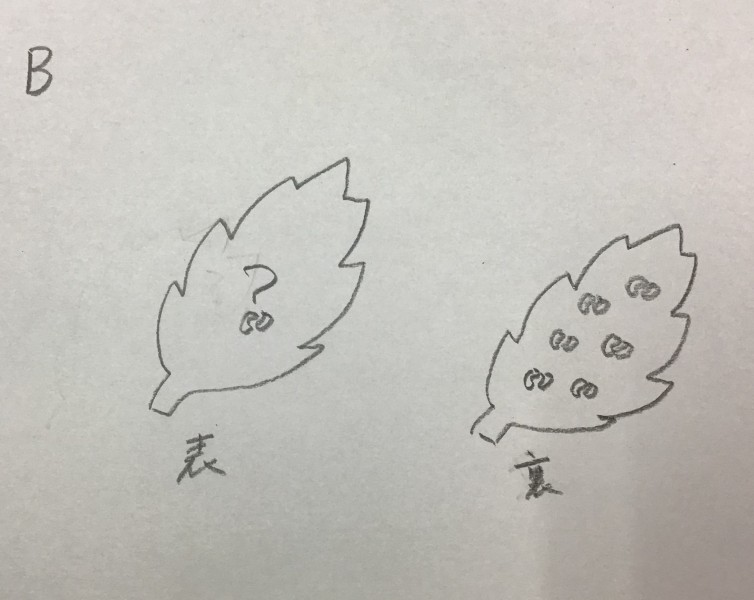

A:気孔は葉の裏にあります。

B:気孔が葉の裏にあります。

Aでは、気孔は主に葉の裏にあるように感じますが、

Bでは、気孔は葉の裏にもあるけれど表にも同じようにあってもおかしくないように感じますね。

もし、「が」や「の」、「は」のような助詞を読み飛ばして単語の拾い読みをしていると、その文章以外の前後の文章から状況を想像しなければなりません。

そうすると、1回では内容が頭に入らず、何回も読み直しをしなければならなくなり、読解スピードが遅くなる元になりますよね。

では、どのようにすれば、助詞を読み飛ばさずに正確な読解ができるようになるのでしょうか。

幼児期では、周りの大人が単語ではなくしっかりとした長い文章で会話を聞かせてあげること。絵本を繰り返し読んであげること。

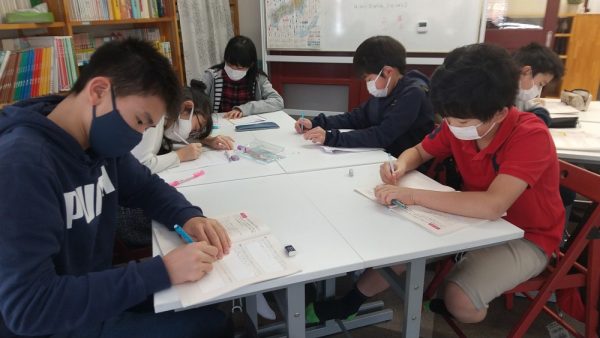

小学生では、自分から様々なことを説明する機会を増やすこと。短くても良いので文章を書くこと。

などではないでしょうか。

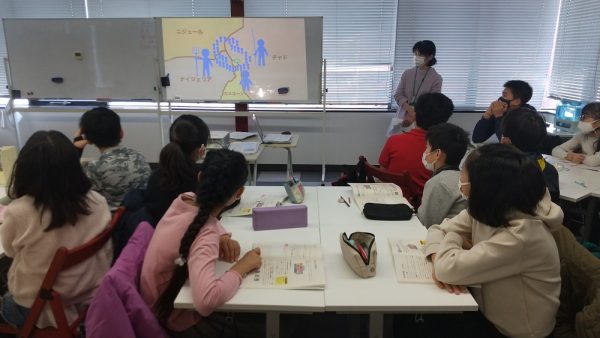

マナビのマキバでは、幼児クラスから教科を問わず、一環として子ども達に自ら説明してもらう場面を多く設定しておりますが、国語の授業としても今春さらなるブラッシュアップを予定しております。

ご期待ください![]()