だんだん近づいてくる高校入試。今年の傾向はいかに?

こんにちは。紅葉が美しい季節となりましたね。

秋は私たちスタッフにとっても「勉強の秋」。

オンラインも含め、各地で講師向けの勉強会や研修会が開かれています。

マキバの講師陣も先月は北海道・北見市まで研修に出かけてきましたが、

先日はこちら、仙台市内にておもに高校入試についての勉強会に参加してきました。

教科書の大幅改訂に始まり、センター試験が大学入試共通テストに変更

今後の高校入試はどのように変わっていくのでしょうか。

宮城県では前年度は極端な難化は見られずでしたが、少子化もあって高校受験を取り巻く環境は年々変化しています。

県内においては上位層の仙台圏への集中や、特色ある私立高校の人気などの傾向もありますが、

すでに顕著なのが、高校入試においての問題の文章量が増えていることです。

これはすでにこの時期から

大学入試に確実に対応できるだけの力が必要とされている

ということを意味しています。

長文問題から情報を読み取り、思考した上で解答として表現することが

限られた時間で必要とされるわけです。

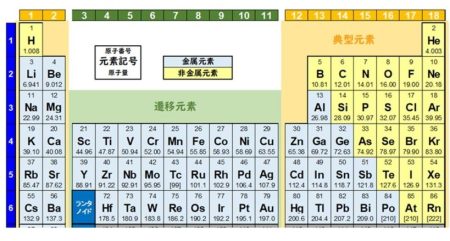

これは数国英理社全ての科目に共通しています。

生徒の皆さんにはすでに、従来の「覚える」という受け身の学習から

自分に必要なものを獲りに行き、それを的確に処理できる

という能動的な学習が求められているといえます。

身が引き締まるのは晩秋の気候のせいだけではありませんね。

学習習慣の確立と深い思考をする脳の使い方を身に着け、目標に向かって自走する皆さんに

私たちスタッフはずっと並走していきます。